一、地震的常見要素

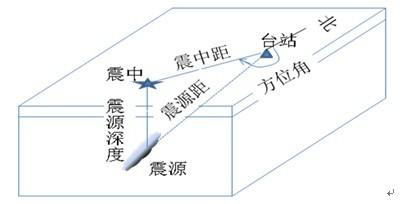

| 震源 | 地球內部直接產生破裂的地方稱為震源,它是一個區域,但研究地震時常把它看成一個點 |

| 震中 | 震源在地表的投影點,震中并非一個點,而是一個區域 |

| 震中距 | 從震中到地面上任何一點的距離叫做震中距 |

| 震源深度 | 從震源到地面的距離叫做震源深度 |

| 震級 | 震級是地震大小的一種度量,根據地震釋放能量的多少來劃分,用“級”來表示 |

| 烈度 | 表示地震對地表及工程建筑物影響的強弱程度。 一個地區的烈度,不僅與這次地震的釋放能量(即震級)、震源深度、距離震中的遠近有關,還與地震波傳播途徑中的工程地質條件和工程建筑物的特性有關。對震級相同的地震來說,如果震源越淺,震中距越短,則烈度一般就越高。 |

二、地震波

| 橫波 | 振動方向與傳播方向垂直,傳播速度比縱波慢,到達地面時人感覺搖晃,物體會來回擺動 |

| 縱波 | 振動方向與傳播方向一致,傳播速度較快,到達地面時人感覺顛動,物體上下跳動 |

| 面波 | 沿地面傳播的地震波,面波傳播速度小于橫波,所以跟在橫波的后面 |

| 縱波在地球內部傳播速度大于橫波,所以地震時,縱波總是先到達地表,而橫波總落后一步。這樣,發生較大的近震時,一般人們先感到上下顛簸,過數秒到十幾秒后才感到有很強的水平晃動。橫波是造成破壞的主要原因。 | |

考點2:地震的分類

| 按震源深度分類 | 淺源地震 | 震源深度小于60公里,大多數破壞性地震是淺源地震 全球所有地震釋放的能量約有85%來自淺源地震 |

| 中源地震 | 震源深度為60—300公里 | |

| 深源地震 | 震源深度在300公里以上 | |

| 按震級大小分類 | 弱震 | 震級小于3級的地震 |

| 有感地震 | 震級等于或大于3級、小于或等于4.5級 | |

| 中強震 | 震級大于4.5級,小于6級 | |

| 強震 | 震級等于或大于6級的地震,其中震級大于或等于8級的叫巨大地震 |

此次四川宜賓市長寧縣發生的幾次地震,震級一般在3級—5級之間,震源深度基本上在8—10千米左右。可見,這次地震屬于有感地震或者中強震,同時也屬于淺源地震。

考點3:中國的地震帶

四川處于我國南北地震帶,是我國地震多發區之一。那么我國地震多發區都在哪兒呢?中國地震主要分布在五個區域:臺灣省、西南地區、西北地區、華北地區、東南沿海地區和23條地震帶上。具體來看,有以下幾個地震分布地帶。

| 青藏高原地震區 | 涉及到青海、西藏、新疆、甘肅、寧夏、四川、云南全部或部分地區,以及原蘇聯、阿富汗、巴基斯坦、印度、孟加拉、緬甸、老撾等國的部分地區。本地震區是我國最大的一個地震區,也是地震活動最強烈、大地震頻繁發生的地區 |

| 華北地震區 | 包括河北、河南、山東、內蒙古、山西、陜西、寧夏、江蘇、安徽等省的全部或部分地區。在五個地震區中,它的地震強度和頻度僅次于"青藏高原地震區",位居全國第二 |

| 四川龍門山地震帶 | 龍門山位于四川省四川盆地西北邊緣,是四川強烈地震帶之一。汶川大地震就與此有一定的關聯性。 |

考點4:地震發生時如何自救

近日在宜賓地震區出現了一些著成功預測地震的謠言,這是歷次大地震之后常常會出現的。目前地震預測在科學上尚未突破,不可能預報地震發生的準確時間和地點。

當地震在震中發生時,地震波向周圍蔓延,所到之地才開始震動,造成樓房倒塌破壞。相對光速的電波來說,地震波的速度相對較慢。地震預警,并非是像預言那樣預測地震,而是在地震發生后,迅速將這一消息告知地震波還沒有到達的地方。因此,地震預警就是和地震波賽跑,在地震波到來之前告訴大家快逃命。那么,當地震發生時,我們應當如何自救呢?

| 就近躲避 | 震后迅速撤離到安全的地方。因為,震時預警時間很短,人又往往無法自主行動,再加之門窗變形等,從室內跑出十分困難;如果是在樓里,跑出來更幾乎是不可能的。但若在平房里,發現預警現象早,室外比較空曠,則可力爭跑出避震。 |

| 有效躲避 | 躲在室內結實、不易傾倒、能掩護身體的物體下或物體旁,開間小、有支撐的地方;室外遠離建筑物,開闊、安全的地方。 |

| 趴下 | 應趴下,使身體重心降到最低,臉朝下,不要壓住口鼻,以利呼吸;蹲下或坐下時盡量蜷曲身體;抓住身邊牢固的物體,以防摔倒或因身體移位,暴露在堅實物體外而受傷。 |

| 低頭 | 用手護住頭部和后頸,有可能時,用身邊的物品,如枕頭、被褥等頂在頭上以保護頭頸部;低頭、閉眼,以防異物傷害眼睛;有可能時,可用濕毛巾捂住口、鼻,以防灰土、毒氣。 |

| 避免明火和擁擠 | 因為空氣中可能有易燃易爆氣體充溢;要避開人流,不要亂擠亂擁。無論在什么場合,均如此。因為,擁擠中不但不能脫離險境,反而可能因跌倒、踩踏、碰撞等而受傷。 |

試題練習:

1. 下列關于地震自救的說法,不正確的是( )。

A. 如果住的是低層樓房,緊急情況下可以跳樓

B. 在街道上遇到地震,應用手護住頭部,迅速遠離樓房,到街心一帶暫避

C. 如果震后不幸被廢墟掩埋,要盡量保持冷靜,并設法自救

D. 在學校遇到地震,應立即躲到課桌或其他堅固物品下面,待震后再有序撤離

【答案】A

【解析】破壞性地震從人感覺振動到建筑物被破壞平均只有12秒鐘,在這短短的時間內應根據所處環境迅速作出保障安全的抉擇。如果住的是平房,那么可以迅速跑到門外。如果住的是樓房,千萬不要跳樓,應立即切斷電閘,關掉煤氣,暫避到洗手間等跨度小的地方,或是桌子、床鋪等下面,震后迅速撤離,以防強余震。人多先找藏身處。學校、商店、影劇院等人群聚集的場所如果遇到地震,最忌慌亂,應立即躲在課桌、椅子或堅固物品下面,待地震過后再有序地撤離,遠離危險區。如在街道上遇到地震,應用手護住頭部,迅速遠離樓房,到街心一帶。如在郊外遇到地震,要注意遠離山崖、陡坡、河岸及高壓線等。正在行駛的汽車和火車要立即停車。如果震后不幸被廢墟埋壓,要盡量保持冷靜,設法自救。無法脫險時,要保存體力,盡力尋找水和食物,創造生存條件,耐心等待救援。

2. 地震波主要包含縱波,橫波和面波,縱波在地球內部的傳播速度大于橫波和面波,所以發生地震時,在震中區附近的人們最先感受到的是( )

A. 前后震動

B. 左右震動

C. 上下顛簸

D. 不規則搖晃

【答案】C

【解析】地震發生時,先上下抖動,再左右抖動,這是因為地震中的縱波又稱P波,是推進波,在地殼中傳播速度為5.5—7千米/秒,最先到達震中,使地面發生上下振動,破壞性較弱。橫波又稱S波,是剪切波,在地殼中的傳播速度為3.2—4.0千米/秒,第二個到達震中,它使地面發生前后、左右抖動,破壞性較強。